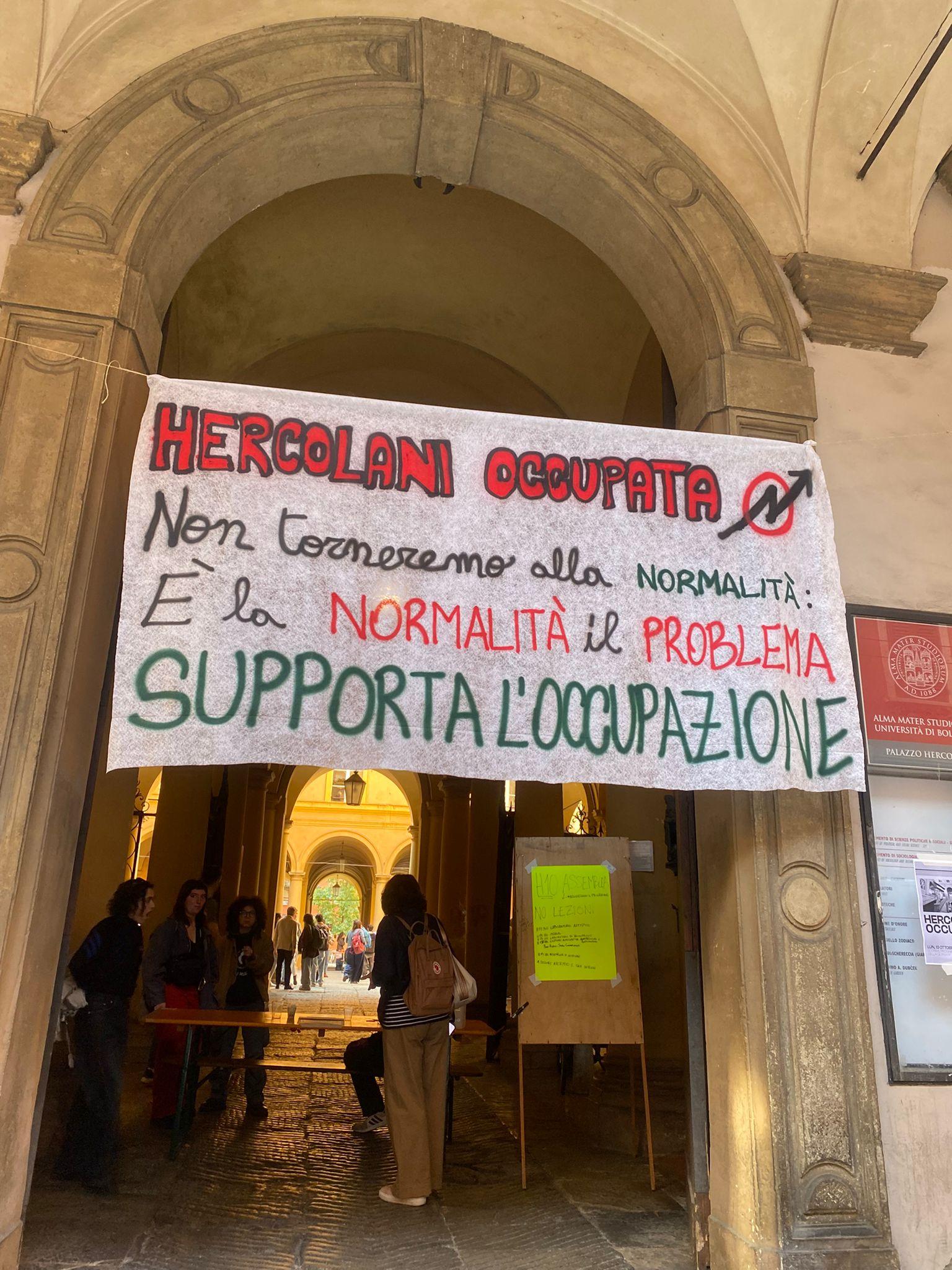

22.04.2025 / Sara Francioso

Viviamo in una società che si autodefinisce moderna, civile e democratica, ma che continua a perpetuare una disuguaglianza di genere profonda, radicata nei suoi codici culturali e nelle sue istituzioni. Il patriarcato, infatti, non è un concetto astratto, tantomeno un retaggio del passato; si tratta di un sistema ancora perfettamente attivo, che plasma le relazioni, il linguaggio, la distribuzione del potere e la visibilità dei corpi. In questo contesto, il femminismo, e nella sua forma più evoluta, il transfemminismo, si afferma non come rivendicazione parziale, ma come critica alla radice dell’intero assetto sociale. Non è una lotta settoriale, ma un vero e proprio cambio di paradigma che mette in discussione le fondamenta stesse dell’organizzazione del mondo.

Ad oggi, la disparità di genere continua a manifestarsi in forme meschine e pervasive, sebbene spesso normalizzate: disparità salariali, marginalizzazione nei luoghi decisionali, rappresentazioni stereotipate nei media, aspettative di ruolo rigidamente differenziate. Ma la sua forma più estrema si esprime nella violenza. In Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa, e non da estranei, ma prevalentemente da partner o ex partner. Parliamo di femminicidio, non solo per una questione di terminologia, ma per affermare che queste morti non sono incidenti isolati o frutto di “follia” individuale, sono l’esito tragico e coerente di una cultura che autorizza e giustifica il possesso, il dominio e la punizione dell’autonomia femminile.

Tuttavia, la violenza fisica è solo la punta dell’iceberg di un sistema che si regge su molteplici forme di subordinazione e controllo: dalle molestie quotidiane alla svalutazione intellettuale, dal gaslighting affettivo alla precarizzazione del lavoro femminile, fino alla sistematica esclusione di identità non conformi. Il patriarcato si nutre della ripetizione di atti apparentemente “innocui”, che interiorizziamo come normali e che costituiscono invece un terreno fertile per la riproduzione dell’oppressione.

È in questo scenario che il transfemminismo si impone come prospettiva teorica e politica imprescindibile. A differenza del femminismo storico, spesso centrato su un’idea universale e biologistica di “donna”, il transfemminismo riconosce la pluralità delle soggettività oppresse e la necessità di una lotta intersezionale. Le discriminazioni non si presentano mai in forma pura: genere, identità di genere, orientamento sessuale, razza, classe, disabilità, si sovrappongono e si intrecciano, generando forme specifiche di esclusione. Comprendere queste intersezioni non è un esercizio teorico, ma una condizione necessaria per costruire un’azione politica realmente inclusiva, capace di non lasciare indietro nessuna soggettività marginalizzata.

“Non si nasce donne, lo si diventa.”

IL SECONDO SESSO (1949) Simone de Beauvoir

All’interno di questa visione, il binarismo di genere viene decostruito come artificio culturale e dispositivo di potere. L’idea che l’umanità possa essere divisa in due categorie fisse — maschio e femmina — è una semplificazione che non regge né dal punto di vista biologico né da quello dell’esperienza vissuta. Le persone sono soggetti in divenire, attraversate da molteplici identità, sensibilità e forme di esistenza. La fluidità di genere non è un capriccio contemporaneo, ma il riconoscimento del fatto che nessuna identità è immutabile, e che la libertà autentica si esercita nella possibilità di definirsi fuori dai paradigmi imposti. Rifiutare il binarismo significa quindi opporsi a una logica gerarchica, che assegna valore alla vita e all’esperienza umana in base alla conformità ad una norma.

Per scardinare queste strutture non bastano le riforme: è necessario agire a livello culturale, utilizzando gli strumenti più potenti che abbiamo come società: l’educazione e il linguaggio. Fin dall’infanzia, interiorizziamo modelli di genere attraverso i quali impariamo a interpretare il mondo. La scuola, la famiglia, i media, la lingua plasmano la nostra percezione di ciò che è “naturale” o “normale”, relegando ciò che ne devia ai margini o al silenzio. Ma il linguaggio non è mai neutro: ciò che non viene nominato, semplicemente non esiste. Per questo è fondamentale adottare un linguaggio inclusivo, che riconosca la pluralità delle identità e restituisca voce alle esperienze cancellate. Allo stesso modo, educare al rispetto della differenza, al pensiero critico e all’ascolto diventa un atto politico di resistenza e di costruzione.

Il transfemminismo ci invita a una ridefinizione radicale di libertà e di giustizia. Non chiede l’inclusione all’interno di un sistema escludente, ma la trasformazione di quel sistema. Riconoscere la centralità delle soggettività marginalizzate, valorizzare la complessità, decostruire la norma: sono questi i gesti che aprono lo spazio per un futuro più equo. Un futuro in cui nessunə debba più temere per la propria esistenza o vergognarsi della propria verità. Un futuro in cui ognunə possa rivendicare con forza il proprio spazio, per far sì che il patriarcato non sia più il paradigma violento ed apparentemente insormontabile delle nostre vite, ma un passato superato con consapevolezza e coraggio.

Sara Francioso